纳米尺度化学成像揭示高电压添加剂对正极表界面作用机理

杨勇教授课题组最近与加拿大光源工业应用分部储能组周霁罡合作的纳米尺度化学成像揭示高电压添加剂对正极表界面作用机理的研究取得重要进展, 有关成果以论文的形式发表在"Chemical Communications", 2017, 53,8581 。

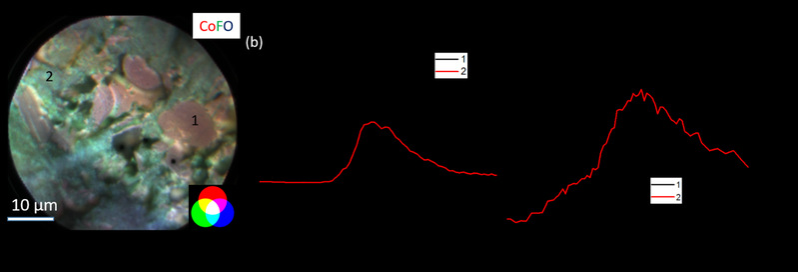

提高锂离子电池的能量密度是其最终被规模应用于储能,运输的关键一环。高电压正极的应用可以大幅度提高电池的能量密度而对工艺路线影响甚小,因而引起电池界的广泛关注。但是采用高电压正极的电池一般会有容量,功率迅速衰减的缺点,理论上人们认同这是由于高的正极电位导致的电极表面反应包括电解液分解,电极晶格结构改变以及金属元素的溶出。从工业化规模生产角度考虑,高电压电解液添加剂是稳定高电压电极表面的首选。厦门大学杨勇教授课题组首次发现联合采用含硼(BOB)以及含氮(SUN)添加剂可以有效稳定钴酸锂正极在高电压操作下的稳定性。通过与加拿大光源储能组周霁罡博士以及化学成像线站王建博士紧密合作,创新性的将传统上仅用于研究平滑表面的光电子显微技术(X-PEEM)用于研究添加剂对高电压钴酸锂正极表面化学与电子结构的表征。X-PEEM利用先进同步辐射光源进行纳米尺度化学成像,具有元素以及轨道选择性,化学与电子结构敏感性以及表面敏感。此项研究首次实现了实用化复合多孔电极表面化学以及电子结构在100nm尺度下的成像。揭示了添加剂对电极各种成分包括钴酸锂,导电炭黑以及粘结剂表面的影响以及他们之间的相互关系。研究首次发现添加剂不仅对于电极表面成膜的成分及含量有影响,更重要的是对于重要的成膜组分CoF2的分布有影响。添加剂的使用使得这一具有保护性的成分优先沉积在粘结剂和导电剂的表面,因而保护了这些重要电极组分在高电压下的稳定性。研究也发现添加剂的使用降低了钴氧间的共价键性因而可以更好地稳定电极表面。这些发现对于进一步优化添加剂以及电解液具有重要指导意义。这项工作也开创了纳米化学成像研究复杂电极体系而不需要传统的样品处理过程以便最大限度保留电极的原始信息(相当于近原位研究实用化复合电极的表面结构成像)。这一方法适合于推广到其他电极体系用于研究反应机理,衰减机理等领域。

该论文共同第一作者为厦门大学的冀亚娟博士和加拿大光源储能组王建博士. 厦门大学固体表面物理化学实验室为共同通讯单位。该论文工作得到了国家自然科学基金委重点项目( No. 21233004 ),中国NKRDP ( No.2016YFB0901502)的部份资助。

论文链接:http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/CC/C7CC03960C